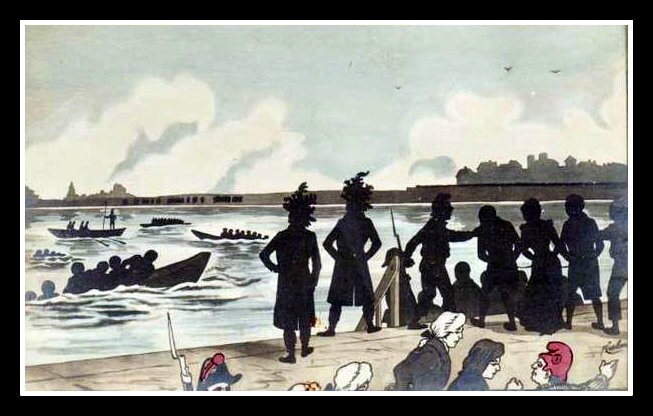

LES NOYADES DE NANTES – QUELQUES TÉMOIGNAGES

LES NOYADES DE NANTES – QUELQUES TÉMOIGNAGES

L’histoire des noyades reste si incroyable que nous devons pourtant placer ici les dépositions de quelques témoins, choisies parmi les plus formelles.

Ce sont, pour la plupart, celles de gens du peuple, mariniers ou soldats, noyeurs ou victimes échappées par miracle, à la mort, qui racontent, sans souci du pittoresque, comme sans parti pris, ce qu’ils ont vu ; ces frustes narrations prennent, de leur simplicité même, une importance que n’ont pas des pages plus éloquentes.

Qu’on ne s’attende pas à beaucoup de clarté ni de précision : tel décrit la seconde ou la troisième noyade et la nomme la première, parce que c’est la première à laquelle il assista et qu’il ignore les autres ; tel confond les dates ou les évènements. … Ces textes, malgré leurs lacunes, conservent la saveur du vécu, que rien ne remplace.

DÉCLARATIONS DU CANONNIER VAILLY

Première noyade.

P.-F.-J. Vailly, canonnier sur le ponton dit « la Samaritaine », en station devant la Sécherie à Nantes, certifie et atteste que, dans le courant de brumaire dernier (26 brumaire-16 novembre, date de la première noyade des prêtres), étant à bord dudit ponton, environ minuit et demi, étant de faction, huit particuliers à moi inconnus se sont approchés du bord dudit ponton, montés sur un canot ; je les ai hélés, et au mot de qui vive, il m’a été répondu : Commandant, nous allons à bord. En effet, ils se sont approchés, et m’ont demandé la liberté de passer avec un gabareau, qu’ils me dirent être chargé de quatre-vingt-dix brigands (que j’ai su depuis être quatre-vingt-dix prêtres) ; je leur répondis que la consigne qui m’était donnée était de ne laisser passer aucun bâtiment sans que l’on ne m’apparaisse d’ordre supérieur. Sur ma réponse, l’un de ces particuliers nommé Fouquet, me menaça de me couper par morceaux, parce que, ajouta-t-il, lui et sa troupe étaient autorisés à passer partout, sans qu’on pût les arrêter. Je leur demandai à voir leurs pouvoirs, ils obéirent et me présentèrent un ordre conçu à peu près en ces termes, et signé Carrier, représentant du peuple : Permis aux citoyens Fouquet et Lamberti de passer partout où besoin sera avec un gabareau chargé de brigands, sans que personne puisse les interrompre ni troubler dans ce transport.

Muni de l’ordre du représentant Carrier, que Fouquet et Lamberty venaient de me présenter, je ne crus pas devoir insister davantage ; en conséquence, les particuliers montant le canot, et le gabareau contenant les individus, passèrent sous la batterie du ponton sur lequel j’étais en faction, et un quart d’heure après, j’entendis les plus grands cris partir du côté des bateaux qui venaient de se séparer de moi ; à la faveur et au silence de la nuit, j’entendis parfaitement que les cris de ceux que j’avais entendus auparavant, étaient ceux des individus renfermés dans le gabareau, que l’on faisait périr de la manière la plus féroce. Je réveillai mes camarades du poste, lesquels étaient sur le pont, ont entendu les mêmes cris jusqu’à l’instant où tout fut englouti.

Deuxième noyade.

(C’est la deuxième que vit Vailly, mais la quatrième en réalité, celle des Huit cents, 3 nivôse – 23 décembre).

Je déclare qu’environ un mois après cette première noyade, étant de faction entre onze heures et minuit, et sur le même ponton, deux autres gabares chargées d’individus s’arrêtèrent à un endroit nommé la prairie au Duc ; là, moi et mes camarades avons vu le carnage le plus horrible que jamais on puisse voir ; plus de huit cents individus de tout âge et de tout sexe furent inhumainement noyés, coupés par morceaux. J’entendis Fouquet et ses satellites reprocher à quelques-uns d’entre eux qu’ils ne savaient pas donner des coups de sabre, et leur montrer par son exemple comment il fallait s’y prendre. Les gabares qui ne coulaient pas assez vite à fond, on tirait des coups de fusil sur tous ceux qui étaient dessus ; les cris horribles de ces malheureuses victimes ne faisaient qu’animer davantage leurs bourreaux.

J’observerai que tous les individus qu’on a noyés dans cette nuit, furent préalablement dépouillés nus comme la main ; en vain les femmes réclamaient-elles qu’on leur laissât leurs chemises, tout leur fut refusé, et elles périrent ; leurs hardes, leurs bijoux, leurs assignats furent la proie de ces anthropophages ; et ce qu’on aura peine à croire, c’est que ceux qui les avaient ainsi dépouillés vendaient le lendemain ces tristes dépouilles au plus offrant.

Troisième noyade.

(Aucun trait particulier ne permet de reconnaître quelles sont ces dernières noyades dont Vailly fut témoin.

Les féroces émissaires qui s’étaient aperçus que deux particuliers s’étant sauvés d’entre leurs mains, s’y prirent différemment à cette troisième noyade ; les victimes de leur barbarie furent attachées deux à deux par le bras, de manière qu’aucun d’eux, à cette fois, ne put leur échapper ; tous périrent, tous furent dépouillés, et leurs effets vendus comme aux précédentes noyades.

Quatrième noyade.

Je déclare enfin qu’il a été fait une quatrième noyade, que j’ai vue comme les trois autres, que l’on a suivi la même méthode pour celle-ci que pour les autres, et j’estime qu’il a péri plus de deux mille personnes de cette manière.

On ne doit point s’étonner si à chaque fois que les gabares ont passé sous la batterie du ponton « la Samaritaine », on ne les a pas arrêtées comme la première fois, puisque c’étaient les mêmes hommes, qui avaient montré les pouvoirs de Carrier, qui étaient toujours à la tête des cannibales, et cela n’aurait fait que répéter la même formalité, laquelle n’aurait pu empêcher ni réprimer des actes aussi arbitraires que cruels. (Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 24).

NOYADE DU BOUFFAY

(24 frimaire – 14 décembre 1793)

Déposition de Jean-Baptiste Tintelin, préposé aux subsistances militaires, dénoncé à la Commission militaire par la compagnie Marat et le Comité révolutionnaire de Nantes, pour de prétendues dilapidations : condamné par un premier jugement qui a été cassé par la Convention.

A onze heures du soir, Girardot, dit Jatton (Joson), guichetier du Bouffay et membre de la compagnie Marat, fait ouvrir les chambres et les cachots, tenant une liste d’une main et le sabre nu de l’autre. Il fait l’appel de ceux qui devaient être transférés, il menace de tout sabrer en cas de résistance.

– Allons, dit-il, levez-vous tous, faites vos paquets, point d’exceptions …

… Le guichetier, chargé de l’appel, ainsi que tous les membres de la compagnie Marat, étaient plongés dans la plus dégoûtante ivresse ; ce guichetier estropiait les noms de tous les détenus et lorsque ces malheureux observaient qu’ils étaient appelés sous des noms qui n’étaient pas les leurs, le guichetier feignait de s’être trompé et faisait marcher sur toute espèce de dénomination.

A la faveur de la clarté de la lune, j’ai remarqué un jeune homme d’environ quinze ans que l’on contraignait comme les autres de marcher ; en vain je l’entendis réclamer ses effets ; il lui fut répondu qu’il n’en avait pas besoin pour aller à sa destination.

Dans la même soirée nous entendîmes tirer un coup de pistolet : il retentit à un tel point à nos oreilles que nous prîmes tous ce coup de pistolet pour une fusillade : j’ai su depuis que ce coup avait été lâché sur les marches du Palais contre un malheureux qui refusant de marcher. Poignant, l’un de nos camarades, se voyant sur le point d’être saisi par les noyeurs, se réfugie dans les latrines ; mais bientôt découvert par les satellites du Comité, il n’a pas de peine à légitimer sa présence dans cet endroit auprès d’hommes presque tous noyés dans le vin ; il leur dit donc que des besoins l’avaient conduit aux latrines et qu’il est prêt de marcher avec eux ; ils le croient et l’emmènent.

Un homme assez vigoureux avait manifesté la volonté de faire résistance ; à l’égard de ce détenu, je l’entendis recommander à Durassier par un canonnier qui lui dit :

– Je te le recommande durement ; c’est un bougre qu’il faut surveiller.

Le canonnier fut ponctuellement obéi et je remarquai que ce détenu était conduit le pistolet sur la poitrine : on menaçait de l’immoler au premier geste …

… Cette nuit fut bien cruelle pour moi ; plus de cent fois j’entendis estropier mon nom – Titelin, Peintelin, Teintelein – tels étaient les divers noms qui résonnaient à mes oreilles.

– Allons, se disaient l’un à l’autre ces espèces d’appareilleurs, dépêchons-nous, la marée baisse ; ils sont à l’hôpital. Dépêchons-nous, répétait-on, nous n’aurons pas le temps d’arriver.

La nuit se passe ! j’ai eu le bonheur d’échapper aux recherches.

Le témoin René Naux, quartier-maître de la compagnie Marat, dépose ainsi des faits dont il fut le témoin dans la nuit du 24 au 25 frimaire.

Une lettre adressée au capitaine de la compagnie Marat enjoint à cette compagnie de se rendre dans le vestibule du département. Elle s’y rendit et de là à la prison du Bouffay, où elle arriva à dix heures du soir.

Le témoin y vit Goullin qui tenait une liste, ainsi que Desmarets, Bercard, Mainguet et Lafargue. Jolly et un garçon de la geôle étaient occupés à lier vingt malheureux qui poussaient des cris et qui ne savaient ce qu’on voulait leur faire. Ils furent conduits à un endroit appelé la Cale Robin et l’escorte retourna pour en chercher d’autres qu’elle emmena de nouveau en nombre égal au premier, ou à peu près. Toutes les victimes ayant embarqué dans une gabare, le témoin porta dans cette gabare un ordre que lui avait donné Goullin pour la laisser passer à la Sécherie ; il trouva Grandmaison dans la gabare ; ensuite il se mit dans un bateau pour aller porter l’ordre à un corsaire qui était stationné au milieu de la rivière, et il accompagna les victimes que l’on conduisait à la mort.

Quand cette cargaison humaine fut arrivée à la pointe de Cheviré, on se servit du bateau dont s’était servi le témoin auparavant, pour conduire à terre tous les conducteurs de la gabare ; et quand elle ne renferma plus que les victimes, des charpentiers, placés dans de petits bateaux, ouvrirent, à coup de sabre, le bâtiment qui coula à fond et engloutit avec eux les malheureux qu’il renfermait sans qu’ils pussent s’échapper de quelque manière que ce fût puisque la gabare était pontée.

Le témoin annonce que de loin on entendait des cris affreux qui partaient de l’endroit où le bâtiment enfonçait, et il proteste qu’il aurait voulu être bien éloigné de cette scène abominable. (Courrier républicain, 29 vendémiaire an III, p. 391)

Lechantre, négociant à Nantes, dépose qu’étant de garde au poste central du Port-au-Vin, dans la nuit du 24 au 25 frimaire, René Naux lui rapporta une réquisition, sur les deux heures du matin, pour se transporter avec 12 de ses camarades, à l’effet de renforcer le poste du Bouffay. Arrivé à ce poste, je m’informai par quels motifs le Comité nous avait fait demander ; on me répondit que c’était pour transférer des prisonniers. J’aperçus alors René Naux ; je le nommai par son nom.

– F…, me dit-il, je sais mon nom, tu ne dois pas me nommer, je ne suis pas trop à mon aise ici.

Je vis que j’avais commis une imprudence. Nous escortâmes le dernier détachement de ces victimes jusqu’au corps de garde de la Machine. Nous les mîmes à bord de la gabare où il y en avait déjà beaucoup.

Tabouret, voilier à Nantes, déclare que, étant de garde au poste central du Port-au-Vin, il se rendit au Bouffay où un soldat de la compagnie Marat lui dit qu’on allait transférer des prisonniers à Belle-Île. ils furent conduits à la gabare. On nous dit que les prisonniers s’y révoltaient : on nous y fit monter cinq ou six. Il n’y avait pas de révolte ; on ferma l’entrée avec des planches qui furent clouées ; on cloua de même les panneaux ou sabords. Je voulus sortir, je ne le pus. Je priai Affilé, conducteur de la gabare, de me mettre à terre ; il me répondit qu’il ferait ce qu’il pourrait. La gabare fut démarrée, on la fit marcher, je m’assis. On disait tout bas, « à l’île Chaviré ». Avant d’arriver, j’entendis des cris épouvantables ; ces malheureux criaient : « Sauvez-nous, il est encore temps ». ils s’étaient détachés, ils passaient leurs mains et leurs bras entre les planches et criaient miséricorde. J’ai vu Grandmaison, avec son sabre, abattre les bras de ses victimes. J’avais envie de me précipiter dans la Loire en voyant de pareilles horreurs. Ducou, Crespin et Maurice étaient sur cette gabare, mais je ne les vus porter aucun coup.

Dix minutes après, j’entend des charpentiers placés dans des batelets, frapper la gabare à grands coups de hache ; la gabare enfonçait ; nous ne fûmes pas avertis, je me crus perdu ; nous sautâmes dans des batelets qui nous conduisirent à terre. Je vis Goullin sur le port. Affilé m’a dit que l’on avait pratiqué à la gavare deux petits sabords de 18 pouces qu’on déclouait à coups de hache.

LE PRÉSIDENT à Goullin – Avez-vous eu connaissance de cette noyade ? …

GOULLIN – J’ai vu qu’Affilé et les charpentiers ont été chargés du détail de cette exécution. C’est le représentant qui m’a donné l’ordre de procurer la gabare ; Grandmaison, Bolognie (Bollogniel) et moi, s’y sont trouvés pour surveiller l’exécution. Mais j’ignorais qu’il fût question de noyade

Déposition de Julien Leroi, natif de Nantes, ménager cocassier, dépose que, depuis deux ans, il est en détention dans la maison du Bouffay pour raison d’un cheval qui lui a été donné à vendre et qui s’est trouvé volé : à une époque que je ne puis déterminer il est entré, vers les onze heures du soir, dans la maison où j’étais détenu, des gens armés qui sont venus nous sommer de dire nos noms : ils nous ont ensuite commandé de nous lever, de faire nos paquets ; ils nous ont amarrés deux à deux, lié les mains derrière le dos : je regardais ce moment comme ma dernière heure ; je protestai de mon innocence et que je mourrais exempt de tout reproche. Cette ingénuité de ma part donna lieu à Ducou et à Grandmaison de faire des plaisanteries sur mon compte :

– F… bête, me disent-ils, ce ne sont pas vos personnes, mais vos biens que nous voulons. Quant à toi, tu meurs de faim dans cette maison, nous allons te conduire dans un endroit où tu seras beaucoup mieux.

Dix-huit prisonniers ont été attachés ensemble ; nous sommes ainsi sortis du Bouffay ; nous appréhendions tous d’être fusillés et nous demandions à servir la patrie ; on nous répondit que nous serions employés à la construction d’un fort.

Je me rappelle que l’un des accusés avait une hache, mais je ne puis l’indiquer.

Nous fûmes conduits au bois de Lamourette, puis au corps de garde de la Machine ; l’un de nous, nommé Garnier, parvient à s’évader et se réfugie au corps de garde mais qu’arrive-t-il ? Comptés par nos conducteurs, il s’en trouve un de moins ; nous sommes interrogés l’un après l’autre sur l’individu évadé ; injures, menaces, mauvais traitements, tout est employé pour nous contraindre à déclarer le nom du fugitif et son asile. Grandmaison, entre autres, nous frappe la tête de coups de crosse de pistolet : c’est Grandmaison qui embarque les prisonniers dans la gabare et qui, à la faveur d’échelles, nous descend dans cette gabare ; nos cordes sont coupées pour faciliter notre descente l’un après l’autre et comme cette descente n’était pas exempte de difficultés, Grandmaison imagine de nous prendre par le collet et nous précipite de cette manière dans la gabare.

J’observe au tribunal que Jolly affectait de tenir un petit pot à la main pour nous persuader que nous étions en voyage : il disait que nous avions bon vent et qu’en peu de temps nous serions arrivés.

Mais toutes ces singeries, tous ces propos n’étaient pas capables de nous guérir des craintes que nous aprouvions ; nous n’en faisions pas moins tous nos efforts pour nous délier ; mais lorsque nous avions le bonheur d’en venir à bout, à coups de crosse de fusils on nous forçait à nous rattacher …

Avec mes dents je vins à bout de couper la corde qui attachait mes mains à mon camarade ; à son tour il me délia ; nos conducteurs fermèrent l’écoutille ; ils chavirèrent la gabare, avec des haches, ils levèrent le sabord … nous fûmes tous engloutis. Je nageai pendant deux heures sur les cadavres. En mettant le doigt entre deux plancher je m’accrochai à la gabare. Une barque arriva. Le batelier avec un grappin, enfonça le pont de la gabare échouée, il me jeta une corde et j’échappai ainsi à la mort ! … depuis ce temps j’ai toujours gardé la corde qui avait servi à m’attacher.

Ma joie ne fut pas de longue durée : au moment où je croyais être sorti des mains de mes bourreaux, j’y retombai ; arrêté de nouveau, je suis conduit au département, où je trouve les accusés Bollogniel, Levêque, Perrochaud, Bachelier et Jolly. Quand à Bachelier, il rit en me voyant ; mais Jolly ne m’envisage pas du même oeil : sa tête s’échauffe ; il opine pour que sois refoutu à l’eau (ce sont ses expressions). Je dois dire à la décharge de Bachelier qu’il s’est opposé à cette cruelle mesure. J’étais presque tout nu ; des vêtements me sont donnés par le corps de garde, mais on me bande les yeux ; j’avais besoin de nourriture, de rafraîchissements ; ils me furent refusés ; mis au cachot, jeté dans une fosse pleine d’ordures, pendant trois mois, je suis privé de lumière ; une demi-livre de pain, une demi-chopine d’eau sont toute ma subsistance ; j’étais comme une tonne remplie d’eau ; je ne pouvais marcher ; en vain demandai-je de la paille pour me garantir de la malpropreté la plus dégoûtante ; il me faut prendre pour lit le repaire le plus hideux, le plus fétide ; on me dit que c’est assez bon pour moi.

LE PRÉSIDENT – Quelles sont les causes de votre arrestation ?

LEROI – J’étais un pauvre marchand d’oeufs et de volailles, fréquentant les marchés. Un individu que je connaissais mal me proposa de me charger de la vente de son cheval ; ignorant à qui j’avais affaire, j’accepte la proposition ; le cheval se vend. Peu de jours après il est reconnu que le cheval avait été volé ; je fus donc arrêté et condamné à quatre ans de détention.

LE PRÉSIDENT – Combien étiez-vous dans la gabare ?

LEROI – Cette gabare portait 165 détenus. (Cent vingt-huit, exactement)

LE PRÉSIDENT – Vous et vos camarades d’infortunes ont-ils été dépouillés de leur argent et bijoux ?

LEROI – Argent, montre, boucles d’argent, porte-feuilles, tout a été volé aux détenus. …

LE PRÉSIDENT, à Grandmaison et à Jolly – Dans quel endroit les prisonniers ont-ils été dépouillés ?

LES ACCUSÉS – Cette dépouille s’est faite dans la gabare. …

LEROI – J’observe que Jolly a mis une voile pour faire croire que nous allions naviguer.

NOYADES DES GALIOTES

Griault, matelot de la douane, a déclaré avoir été nommé … concierge d’une galiote, sur laquelle il a demeuré quatre à cinq mois.

Aussitôt que je fus installé dans mes fonctions, a-t-il dit, Fouquet, Lamberty et Robin m’emmenèrent au moins 300 femmes (car one ne me les donna pas en compte) avec des enfants de quatre à cinq mois, et même de plus jeunes ; parmi ces femmes, il y en avait d’enceintes : l’une d’elles accoucha à bord de la galiote ; plusieurs de ces enfants leur ont été enlevés par des citoyens qui s’en sont chargés ; ces mêmes infortunées ne s’en séparaient qu’en versant des larmes de douleur et de désespoir et avec le pressentiment d’une mort prochaine. Toutes ces victimes furent transférées dans un autre bateau où elles furent déshabillées, les mains attachées derrière le dos. Ces femmes et ces enfants furent noyés le même soir, excepté la veuve Chandenier, trois ou quatre autres, et un jeune homme.

La veuve Chandenier est morte sur la galiote au moment où elle allait être transférée ailleurs : l’une d’elles a été conduite au Bouffay, et j’ignore ce que les autres sont devenues. Quant au jeune homme, je crois qu’il a été aussi détruit.

Au moment où la gabare s’enfonça, j’entendis ces malheureuses qui n’étaient pas fort éloignées de ma galiote : Scélérats ! pouviez-vous nous faire périr sans jugement. Fouquet, Lamberty et Robin les sabraient : leurs effets furent vendus sur le port.

Cette première noyade exécutée, Fouquet, Lamberty et autres, ramenèrent aussitôt de l’Entrepôt dans ma galiote, environ 200 hommes détenus, dont les plus jeunes n’avaient que quinze à seize ans. Les panneaux furent fermés pendant quarante-huit heures, on en jetta dans la rivière environ 80 qui avaient été trouvés morts. On ne donnait qu’une demi-livre de pain par jour à chacun de ceux qui restaient, et encore furent-ils pendant deux jours sans pain. Affilé et moi, au risque de notre vie et par humanité, nous nous adressâmes aux citoyens voisins du port, pour leur procurer des subsistances. Tous, dans la consternation, craignaient de se compromettre, en donnant ces secours ; ils nous procurèrent néanmoins du pain, de la soupe, etc., que nous portâmes à ces infortunés. Le capitaine de garde poussa la méfiance jusqu’à fouiller dans des baquets remplis de soupe. Ils furent noyés en plein jour. (D’après une note écrite de M. A. Lallié, le nom du matelot est Guillaume Cruault, et non Griault)

Jeanne Blanchard, de la commune de Beaupréau, déclare que s’étant réfugiée à Ancenis avec sa mère et sa soeur, dans le mois de frimaire dernier, elles furent amenées à Nantes peu de jours après ; qu’elles furent toutes les trois incarcérées à l’Entrepôt ; qu’elles y restèrent trois jours ; que, de là, elles furent transférées sur un bâtiment mouillé devant la Sécherie, excepté sa soeur âgée de douze ans, qui, dans ce moment, fut retirée par un citoyen Létourneaux, de cette commune ; que sa mère et elle ont resté pendant huit jours sur ce bâtiment ; que sa mère y est morte deux jours avant la noyade ; qu’un particulier de garde sur ledit bâtiment, nommé Clément, lui dit qu’il la retirerait pour la mettre avec sa femme ; que le jour qui précédait la nuit de la noyade, elle vit à bord quelques individus qu’on lui dit être officiers ; qu’entre autres elle en remarqua un qu’on appelait commandant, et qui avait de grosses épaulettes en or ; qu’ils faisaient une liste des détenus à qui ils disaient : « Vous allez être conduits au Château-d’Eau par des volontaires qui vous fouilleront ; si vous avez de l’argent remettez-nous-le » ; et lorsqu’ils prirent le nom de la déclarante, ils lui demandèrent si elle avait de l’argent, et de le leur remettre ; que dans la nuit ils firent monter les détenus sur le pont ; qu’ils les mirent en rang sur le bateau plat ; qu’elle a remarqué que les bateliers ont laissé quelques enfants dans le bâtiment, au lieu de les descendre sur le bateau plat, vraisemblablement pour les sauver, puisque le lendemain elle vit un batelier qui en conduisit deux petits à terre.

Que la déclarante, dans la nuit de cette noyade, fut mise sur le bateau plat avec les autres ; mais que les bateliers à elle inconnus la firent passer de ce bateau plat sur celui de l’individu qu’ils appelaient leur commandant, et que les détenus dans le bateau plat, s’apercevant que le bateau coulait, imploraient leurs bourreaux et cherchaient à s’accrocher au bateau du commandant, et que ce commandant ainsi que ses satellites frappaient de grands coups de sabres et de gaffets pour les empêcher de se sauver à leur bord, ce que plusieurs eussent fait, n’ayant pas les mains liées ; que la déclarante a entendu dire, la noyade finie, à quelques-uns d’entre eux : « retournons ; nous attraperons encore des hardes avec nos gaffets » ; qu’ensuite elle fut conduite dans un bâtiment un peu plus haut ; qu’elle y aresté jusqu’au lendemain soir, que celui qui avait promis de la sauver vint avec Fouquet, et qu’ils l’emmenèrent malade, sur un cheval, chez le nommé Clément, officier, mort, et ami dudit Fouquet, et qu’ils soupèrent ensemble avec elle ; qu’elle a resté environ un mois chez le nommé Clément ; qu’elle y a été presque toujours malade.

La déclarante observe qu’elle avait rencontré, sur le second bâtiment où on l’avait transférée, une citoyenne nommée Chandenier, et que celle-ci lui assura que, dans le même temps, on avait noyé les détenus sur ce second bâtiment, et qu’elle avait eu le bonheur d’échapper à cette noyade. (Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 92)

Julien Pichelet (il était né à la Rouxière (La Rouxellière, Loire-Inférieure ?) et avait servi dans l’armée vendéenne) a déclaré que quatre jours après son arrivée à Nantes, on fit passer un grand nombre de détenus, dont il faisait partie, dans une petite chambre où on prenait leurs noms et le temps qu’ils avaient été dans la Vendée (le déclarant observe qu’il reconnaîtrait bien celui qui prenait les noms s’il lui était présenté). Dès le second jour, il fut conduit avec trois cents hommes et cinquante femmes dans un bâtiment au-dessous de Chézine ; deux jours après on les fit descendre au fond de la cale, ensuite on les fit monter un à un pour les dépouiller, ne leur laissant que la chemise, les faisant ensuite descendre dans une sapine où on les attachait indistinctement hommes et femmes, les mains derrière le dos ; mais que son tour étant venu, il fut réclamé par un aide de camp nommé Robin, de Nantes, attaché à Lamberty. On le fit passer dans la chambre du capitaine, en s’opposant à ce qu’il regardât les autres, au point qu’il en reçut un soufflet pour lui faire détourner la vue. Alors tous les malheureux destinés à mourir étant dans la sapine, les matelots avec deux toues descendirent la sapine trois cents pas plus bas, et la coulèrent à fond en assommant à coups de rames ceux qui paraissaient surnager. Cette opération finie, on ramena le déclarant en ville où il a resté environ trois semaines tranquille, temps après lequel on fut le reprendre chez Robin qui l’avait sauvé et chez qui il avait été malade ; on le reconduisit pour la seconde fois sur l’eau, lui cinquième, dans une voiture : dans le nombre était une femme qui devait aussi être noyée ; mais l’ordre de ne noyer personne étant arrivé, il n’y en eut que deux à périr ; les autres furent reconduits en prison, où le déclarant a resté environ cinq mois ; au bout duquel temps il a été mis en liberté par les représentants du peuple. A ajouté de plus, le déclarant, qu’il ne fut pas seul à être sauvé la première fois, qu’il y eut cinq hommes et huit femmes de sauvés, et à fur et mesure que l’on faisait dépouiller les individus qui devaient être noyés, ils imploraient la pitié de leurs bourreaux, en leur montrant des réclamations qui étaient de suite déchirées, et qu’aucun de ces individus n’avait été interrogé. (Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 102)

NOYADE DU 6 OU 7 NIVOSE

(26 ou 27 décembre 1794)

Déposition du citoyen Charpentier, joaillier, rue de la Casserie, à Nantes.

Je dépose, avoir connaissance que le citoyen Saulecq, sergent-major de ma compagnie, vint me commander du 6 au 7 nivôse, à quatre heures du soir, ainsi qu’une partie de la compagnie qui s’assembla ; et les ordres nous furent donnés pour aller à l’Entreôt. Nous arrivons à cet endroit à cinq heures, on nous fit mettre en haie, on fit sortir des brigands par quatre qu’on avait attachés deux à deux, jusqu’au nombre de quatre à cinq cents. Les voilà défilés vers le lieu où le Comité révolutionnaire avait dessein de les ensevelir. Le temps qu’il fallut pour former le cordon de ces malheureux, nous conduisit jusqu’à onze heures du soir ; c’est dans ce moment où je fus témoin des atrocités que l’aide de camp de Lamberty, Robin, commettait envers ces malheureux. Par trois fois différentes ce Robin s’élance au milieu d’eux, leur donna brusquement une telle secousse qu’il en a renversé une dizaine d’une seule fois ; ces malheureux étant attachés, et ne pouvant pas se relever, ce Robin a tombé sur eux à coups de plat de sabre pour les faire relever. J’ai remarqué qu’il y avait parmi ces tristes victimes du crime beaucoup de jeunes gens de quatorze à quinze ans dont se trouvait une partie attachée sur le sein de leurs frères. Enfin étant presque tous entrés dans la barque funeste, j’osai m’avancer sur le bord de la cale. Là je vis Charles, actuellement major de place de Nantes, occupé à fouiller et à enlever ce que pouvaient posséder ceux que l’on destinait à engloutir ; et leur parlait en ces termes : Viens, bougre, etc. J’y ai remarqué O’Sullivan qui exerçait les mêmes cruautés, et qui proposa pour mieux profiter des dépouilles de ceux-ci de les mettre tout nus. La proposition n’a pas été exécutée. (Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 106)

Fouquet et Lamberty commencèrent par recommander le plus profond silence au détachement qu’ils avaient fait commander pour remplacer la garde de l’Entrepôt ; on les vit ensuite monter dans les magasins et greniers qui servaient de prison, munis d’énormes paquets de cordes neuves, et bientôt l’on aperçut les premiers des malheureux qu’ils envoyaient à la mort. ils étaient attachés deux à deux, bras à bras, poignets à poignets. On leur ordonna de se placer en file, les uns derrière les autres, et cette file se prolongeait à mesure que l’on en faisait descendre de nouveaux. Leur état était déjà un supplice, et il dura cinq heures pour ceux qui furent garrottés les premiers. On eut tout le temps de considérer ces tristes victimes de la férocité de Carrier ; malgré la promptitude apparente des exécuteurs, les soins qu’ils prenaient pour rendre le garrottage tel qu’ils le désiraient, retardèrent leur infernale opération. On vit même l’horrible Fouquet faire une revue dans les rangs pour ajouter de nouveaux liens, ou pour resserrer davantage ceux qui n’étaient pas assez bien dans la chair des patients. Un de ceux-ci se trouva tellement étreint, qu’une des veines de son poignet se déchira et fit jaillir son sang. A ce spectacle, un homme de la garde, témoin immobile de ces horreurs, ne put retenir ses larmes et s’écria : « Mon Dieu ! que c’est barbare ! » Aussitôt un des farouches bourreaux vint à cet homme et lui dit avec fureur : « Fais ton devoir, misérable, et si tu dis un seul mot, je te fais ramasser tout à l’heure. »

La file s’augmentait sans cesse ; elle devint si considérable qu’elle occupa tout le chemin depuis l’Entrepôt jusqu’au Sanitat, lieu où se faisait l’embarquement. Suivant le rapport d’un des noyeurs même, il y avait plus de mille hommes « à expédier » dans cette nuit. C’était un mélange de toutes sortes d’hommes : les uns exténués de misère et de maladie, les autres conservant, au milieu des horreurs de leur sort, l’apparence de la force et de la santé. Il y avait des marchands, des fermiers, des laboureurs et quantité d’ouvriers des manufactures de Cholet. Il n’est pas possible d’avoir sous les yeux un plus affreux spectacle ; l’obscurité de la nuit le rendait encore plus épouvantable. Les anthropophages n’avaient pour s’éclairer que quelques chandelles qu’ils portaient à la main, la plupart sans chandeliers. Il n’atait point besoin de surveiller les prisonniers ; ils se tenaient constamment chacun dans leurs rangs, sans laisser échapper d’autre murmure que ceux que leur arrachait la douleur. Nous en avons vu qui, en sortant de l’Entrepôt où ils venaient d’être garrottés, se rendaient d’eux-mêmes à la file, longtemps après le commencement de l’embarquement. A chaque fois que les noyeurs passaient près d’eux, ils les suppliaient de relâcher leurs liens, mais c’était en vain.

On en voyait qui fondaient en larmes ; d’autres, au contraire, avaient le courage de rire et consolaient leurs camarades en les assurant qu’en route on les mettrait plus à l’aise. On leur avait fait entendre qu’on les envoyait au Château-d’Eau, à quelques lieues de Nantes, pour les y faire travailler jusqu’au moment où on les ferait partir les uns pour Brest, les autres pour les frontières, où ils seraient incorporés dans les armées de la République. Beaucoup en paraissaient très satisfaits ; mais le plus grand nombre, épouvanté par l’air des noyeurs et par la contenance triste et mystérieuse des hommes de la garde dont la plupart pleuraient, semblait abattu, inquiet et frappé de l’idée de la mort.

Pauvres malheureux ! ils avaient fait leurs arrangements pour une route ; ils emportaient leur pain, des paniers, des bouteilles clissées, de petits paquets de hardes. Tout cela était attaché autour d’eux avec des ficelles et des lisières de drap. A chaque instant ils se plaignaient du mal que leur faisaient les cordes dont leurs poignets et leurs bras étaient serrés ; ils demandaient en grâce que l’on eût quelque pitié pour une torture qui devenait insupportable, en promettant de faire avec la plus parfaite obéissance tout ce qu’on leur commanderait … Ceux qui tombaient à terre étaient relevés à coups de plat de sabre.

Les hommes de la garde, maudissant l’ordre qui les avait forcés d’être témoins de tant d’atrocités, ne pouvaient que gémir, et n’osaient adresser la parole à ces malheureux. Les cris de rage de Carrier retentissaient encore à leurs oreilles ; il leur semblait le voir encore à la tribune du club dans l’attitude d’un forcené, hurler ces effroyables paroles : « Vous n’êtes que des lâches, je ne vois périr que des conspirateurs subalternes ; dénoncez-moi aussi les gros coquins ; il ne faut point de preuves matérielles ; le soupçon suffit. »

Après la cruelle opération du garrottage, les prisonniers en eurent une autre à subir ; il fallait les fouiller avant de les faire entrer dans les bateaux. Cela fut exécuté par les mêmes scélérats qui les avaient attachés. Ils se jetèrent sur ces pauvres malheureux avec toute la férocité des assassins et tout le vil empressement de la cupidité effrénée. Ils arrachaient les cravates, les ceintures, fouillaient dans les poches, dans la chemise, sous les aisselles, dans le dos, dans la ceinture de la culotte. Tout le produit de ces odieuses captures était jeté en bas sur le quai, puis ramassé dans de grands paniers.

La vue de leur butin semblait augmenter leur rage. Ils bravaient les cris, les pleurs, les touchantes supplications de ceux qu’ils dépouillaient. Ainsi ils joignaient l’injure et les plus affreuses menaces, aux plus barbares traitements. Ils les poussaient avec violence pour les forcer d’entrer dans les bateaux, où d’autres bourreaux les attendaient pour leur lier les mains en les « arrimant ».

Pour arriver à ces bateaux, il fallait passer sur un pont formé de deux planches, posées en travers sur d’autres bateaux qui les précédaient dans la rade. Au milieu de ce pont se trouvait un batelier qui, lorsque les prisonniers passaient près de lui, leur arrachait leurs bonnets et chapeaux.

Il faisait dans son bateau un nouveau tas de ces dépouilles échappées à la voracité des exécuteurs à écharpes.

(Ce récit anonyme paraît se rapporter à la même noyade du 26 ou 27 décembre 1793 – 6 ou 7 nivôse).

NOYADES DIVERSES

Le citoyen Pierre Robert, batelier, domicilié de cette commune, pour satisfaire à l’invitation qui lui a été faite par ledit Comité le jour d’hier ; lequel a déclaré que l’hiver dernier, sans pouvoir indiquer précisément les dates qu’il ne se rappelle pas, il a été forcé de conduire son bateau pour l’exécution de quatre noyades, qui ont eu lieu dans l’espace d’environ cinq semaines.

Pour la première.

(D’après le nombre des victimes – cinquante-huit – cette première expédition dont Robert fut témoin est la seconde noyade des prêtres)

Un nommé Affilé se présenta au déclarant et le somma, au nom du représentant du peuple Carrier, de tenir sa gabare pontée vis-à-vis la cale Chaurrand, où elle était alors jusqu’à nouvel ordre ; il était alors onze heures du matin ; qu’il fit ranger des planches dans ladite gabare, et qu’à dix heures du soir le nommé Affilé, accompagné de plusieurs, amena cinquante-huit personnes attachées deux à deux ; qu’il les fit mettre dans la gabare, et que de suite il ordonna de conduire ladite gabare ainsi chargée jusqu’auprès d’Indret ; que là, ladite gabare fut coulée par l’ouverture de deux panneaux pratiqués au fond par des charpentiers de navire, que le déclarant ne connaît pas, et qu’ainsi périrent les cinquante-huit individus ; que le déclarant Affilé, et autres, se sauvèrent par le moyen de deux toues qu’ils avaient eu soin de mener avec eux, et que le lendemain, le déclarant, ainsi que neuf hommes, mariniers, qui y avaient contribué, reçut pour chacun quatre livres.

Pour la seconde.

– Environ huit jours après ils furent sommés comme ci-dessus par Fouquet et Robin, de tenir prêts deux grands bateaux, et que le même jour sur les dix heures du soir, lesdits Fouquet, Robin et autres, chargèrent environ huit cents individus de tout âge et de tout sexe (c’est donc la noyade du 3 nivôse). Sur ces deux bateaux, qui furent conduits vis-à-vis Chantenay, lesquels furent noyés comme à la précédente noyade ; et que le déclarant et une douzaine de mariniers qui lui aidaient, ne reçurent pas de paye.

Pour la troisième.

– Huit à dix jours après, même sommation de la part desdits Fouquet et Robin, qui firent conduire un bateau, par le déclarant et neuf autres mariniers, auprès de deux navires hollandais mouillés devant la Sécherie, et qu’ils prirent à bord environ quatre cents individus de tout âge et de tout sexe ; qu’ils les conduisirent liés deux à deux, les mains derrière le dos, comme ci-devant, et les noyèrent vis-à-vis Chantenay ; et que le déclarant et autres mariniers ne reçurent point d’argent à cette fois.

Pour la quatrième.

– Même sommation de la part des individus ci-dessus nommés, pour conduire un bateau plat à bord de deux navires hollandais, environ dix jours après la dernière noyade ; qu’ils prirent à leur bord environ trois cents individus de tout sexe et de tout âge, et les conduisirent comme les premiers vis-à-vis Chantenay, où ils les noyèrent sans être payés.

Le déclarant observe que Lamberty, Fouquet et Robin faisaient passer tous ces individus par une petite chambre sur le gaillard d’arrière avant de les faire descendre ; mais qu’il ne sait pas ce qu’ils leur disaient ou faisaient, et qu’il n’a pas eu connaissance qu’il y ait eu de pillage. (Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 101)

Colas Freteau, marinier, domicilié à Nantes ; déclare que l’hiver dernier, sans pouvoir fixer l’époque, (c’est le 3 nivôse, 23 décembre, jour de la noyade des huit cents), il fut sommé par le nommé Mary se disant porteur d’ordre de Fouquet, de se trouver le même soir aux Salorges, pour participer à une noyade qui eut lieu sur les onze heures, commandée par Fouquet, Lamberty, Robin, Affilé, etc. Qu’environ huit cents individus de tout âge, de tout sexe, et beaucoup d’Allemands furent conduits sur deux bateaux entre la Sécherie et Trentemoult ; que l’un des deux bateaux fut coulé dans l’endroit ; que le second sur lequel il se trouva des marins qui n’étaient pas liés, ils firent aller le bateau en dérive, lequel fut s’échouer sur l’île Cheviré ; que beaucoup d’entre eux se sauvèrent sur cette île ; qu’alors Affilé et un autre furent chercher la garde pour achever ceux qui n’étaient pas achevés ou noyés.

Que pour la seconde noyade qui eut lieu quelques jours après, il fut sommé par Affilé et Robin, qu’ils furent au nombre de douze pour cette noyade, parmi lesquels était Mary ; qu’ils furent à bord des chaloupes canonnières stationnées devant la Sécherie ; qu’ils reçurent dans le bateau environ trois cents femmes, femmes enceintes et enfants, qui furent noyés par le travers de l’île Cheviré ; que le déclarant voyant une femme enceinte s’élancer sur le bord du bateau pour implorer de l’assistance, il dit à Fouquet : « Citoyen, sauvons au moins cette femme ; si vous voulez je vais la chercher » ; qu’alors Fouquet jura fortement contre eux, mariniers, et leur dit : « Êtes-vous de moitié avec elle, f… scélérats ? » Alors il lança un coup de sabre à cette femme à qui il fendit la tête.

Que pour la troisième noyade qui eut lieu peu de jours après, il fut encore sommé par les mêmes de le trouver avec d’autres mariniers à la Sécherie, au nombre de huit ; ils reçurent des chaloupes canonnières ci-dessus, environ deux cents hommes et femmes, laquelle noyade eut lieu au même endroit que la précédente ; que le déclarant n’a point aperçu de pillage à ces trois noyades ; mais que Fouquet et ses adhérents faisaient passer chaque individu par la chambre du capitaine avant de les faire descendre dans le bateau.

Que pour la quatrième noyade, à laquelle le déclarant a encore participé, il a été sommé par les mêmes que devant, peu de jours après ; qu’ils étaient à peu près huit mariniers, qu’ils reçurent dans un bateau environ trois cents hommes, femmes et enfants venant desdites galiotes ; que cette noyade, commandée par Fouquet et ses satellites, eut lieu au même endroit que les précédentes, qu’à cette fois ils commencèrent par en descendre une trentaine toutes nues, mais que sur les fortes observations des mariniers, on leur donna ensuite des chemises, et que tous leurs autres effets restèrent dans le bâtiment ; que le lendemain les cadavres paraissant, ledit déclarant et autres reçurent ordre de Fouquet d’aller les enterrer, ce qu’ils firent au nombre d’environ trois cents cadavres ; que Fouquet avait promis dix livres par homme, pour chaque expédition, à la quatrième, et que ledit déclarant et autres étant allés chez lui pour recevoir ce qu’il venait de leur promettre, il avait tiré son sabre, couru dessus, et qu’ils s’étaient sauvés. Le déclarant indique pour témoins, René Audineau, François Bruneau, Louis Douffard et Pierre Renaume, ne connaissant pas les autres.

Ledit déclare qu’un jour, dans le mois de nivôse, accompagné d’un citoyen, ils se présentèrent chez le citoyen Carrier, représentant du peuple à Nantes, étant l’un et l’autre porteurs d’une pétition signée d’environ cinquante mariniers, tendante à lever l’embargo qui était sur tous les bateaux de la rivière de Loire, à Nantes ; qu’en ouvrant la porte, le déclarant vit deux femmes auprès du feu avec Carrier, et dont l’une d’elles, assise, avait les jupons relevés sur les genoux ; que le déclarant ayant fait à Carrier sa demande, suivant la pétition, Carrier lui répondit : « Je vais te dire quand l’embargo se lèvera. » Alors il se lève brusquement, saute sur son sabre, se précipite sur le déclarant, en lui portant un coup qui porta sur la porte, que le déclarant ferma précipitamment. (Extrait du registre des Déclarations faites au Comité de surveillance de Nantes. Pièces remises à la Commission des Vingt-un, p. 88 et suiv.)

Mémoires et Souvenirs

sur la Révolution et l’Empire

par G. Lenotre

Edition 4

1912 source : http://shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2014/03/24/29512421.html?fbclid=IwAR00qvp385ktYUr870OtMB3Kz5hckrWx9nVwUkOtoOPD6MiIeMjOxQI-6dQ